Vol.21 - 一点浩然气,千里快哉风

Hi,这里是第 21 期期刊 每篇期刊按 3-2-1 结构模型组织内容:3 个想法,2 个摘录,1 个名词

想法 1

抖音的兴趣电商,我觉得想象力还不止于此,因为它可以从源头影响消费的趋势。

简单来说,「兴趣电商」从传统的人找货,转变到了货找人,其实还是抖音擅长的信息流逻辑:改变信息(商品)分发的途径。

平台在货找人的路径上,能够发挥的动能是不同的。抖音作为一个全民内容平台,手握巨大的流量,是能够在很大程度上影响这些流量的去向的。举个例子,抖音的「山货上头条」活动,「全民好书计划」,影响了整个大的品类的销售。抖音在这其中的作用,已经超出了其他电商平台提供的一般作用。

当初今日头条和抖音都是通过信息流完成了内容生态的冷启,在具备相当大的内容池以后,开始发展头条和抖音端内的搜索。类比到抖音电商,其实逻辑是一致的,用户对商品的需求,有相当大的一部分是明确的:我最近在装修,就是需要搜索大量的家电、建材等等。因此,「人找货」的场景始终存在。在抖音商城吸收到足够多的卖家入驻以后,内容池(SKU)足够大了,这个场景也就开始体现价值了。

因此,现在抖音又提出全域电商的概念就很顺理成章:从完备性的角度来说,在「人找货」的逻辑链路上进行了能力和场景的补全,补齐了这块拼图。

但这里有一个问题是,抖音的「人找货」与其他平台的「人找货」,差别何在呢?如何打出差异化?我觉得最主要的还是内容和流量。用户的兴趣是由内容触发的,而内容分发无疑是抖音的强项。过去的兴趣电商,让绑定了购物车锚点的视频得以激发起用户的兴趣,从而激情下单;现在则把激发用户兴趣的视频扩展到了全部内容池,普通视频也可以激发用户兴趣,例如达人的种草视频,让用户在被种草以后,主动搜索相关商品,完成消费。而过去,这个路径的后半部分往往是被其他电商平台所承接了。

这个路径其实还是有点长:用户的兴趣在信息流推荐中被内容触发,然后去商城或搜索进行消费。未来可能会有两个优化:

- 提高商城入口优先级。

- 增加商城、搜索和其他场景的联动,提升用户转化,例如在主 feed 和直播(非专业带货直播)中挂商品锚点,猜你想搜中增加商品内容等。

想法 2

关于当前博客和空间的名字,其实一直不太满意。

我觉得一个好的名字(或许还要加上一个精心设计的头像)十分重要,因为这往往给阅读者提供了一个基础的预期:这大概是个什么样的空间,我能从这里发现些什么,作者是一个什么样的人。

心目中最理想的名字,应当具备这几个特点:

- 首要应该是真诚:应该是基于我个人的特点,对世界的看法,或者自己的感悟而抽象出来的名字,一定程度上代表着我的真实形象。

- 符合内容的调性,让读者有一致的体验。

- 新颖而不艰涩拗口,易读易记而不流俗。

从这几个方面来看,现在的「随机变量」缺少了一些真诚和代表性,似乎与我的真实感受不太一致。接下来应该需要有一个重命名计划了。

想法 3

经过半年以后,我终于以 1.5 倍速把《谐星聊天会》历史节目(包括番外篇和付费节目)全部收听完了,追上了当前的进度。不过全程 1.5 倍速带来的问题就是,一不小心切回到原速的我,感觉他们说话都变得像闪电一样了。

这几天切换到了其他的播客,一时还有些不适应,于是先从其他与谐聊能扯上关系的播客开始听,比如《三五环》中有石老板、郝雨参加的一些节目,一言不合、无聊斋、基本无害等其他主播的节目等等。又重新听到熟悉的声音,有种他乡遇故知,缘分被续费的感觉。

在我心里,其实已经把自己定位成谐聊的死忠粉了,它完美地填充了我上下班以及平时的通勤时间,让我每天带着好心情上下班,因此居家办公的时候不需要通勤反而让我觉得很失落,每天只能在窗前戴着耳机听会儿聊以解馋。

他们的聊天风格如此轻松,让我仿佛身临其境,变成了坐在场下的观众,跟着台上的主播们一起傻乐。从最早的周奇墨、小鹿、六兽、石老板,到后面的毛冬、插话师郝雨、佳宇,在听了这么多期以后,我已经再熟悉不过他们各自的风格了。现在症状已经发展到了听到插话师郝雨的声音就乐。在新一季报幕没有报到郝雨,心里还咯噔一下,结果发现是以「威哥」的身份参加了,不由得感叹虚惊一场。

印象最深刻的是接受了巢妈团的赞助以后,做了一期关于鸡娃家长主题的节目。说实话节目中的家长分享的观点或事例,是十分压抑甚至可怕的。但幸亏有机智的主播们,或引导,或消解,或插科打诨,在尊重观众,也维持了整个节目还不错的气氛下,同时还输出了很多清醒的观点。这是在其他播客节目从来没有体验到的感受。

但在新一季换了主持人以后,我感觉自己没有适应,我同样感觉主持人也没有适应。谐聊的气氛有点变了,虽然毛书记和威哥热闹依旧。这不是我的一厢情愿,因为我在评论区也发现了不少一样的观点。希望这只是短暂的不适应吧。

摘录 1

一点浩然气,千里快哉风。 —— 苏轼《水调歌头·黄州快哉亭赠张偓佺》

苏轼不愧是豪放派词人,简简单单的一句词,就写出了浩渺天地,乘风而歌的画面。

在毕业以后,似乎更加愿意欣赏古诗词、古文的优美。离开了应试的语境,经历过更多的一些事情以后,再读起「天凉好个秋」、「大庇天下寒士俱欢颜」的感受,是当年在白炽灯下翻着教辅资料时的理解所无法比拟的。

全文如下:

落日绣帘卷,亭下水连空。知君为我新作,窗户湿青红。长记平山堂上,欹枕江南烟雨,杳杳没孤鸿。认得醉翁语,山色有无中。 一千顷,都镜净,倒碧峰。忽然浪起,掀舞一叶白头翁。堪笑兰台公子,未解庄生天籁,刚道有雌雄。一点浩然气,千里快哉风。

摘录 2

隐性知识根植于环境、经验、实践和价值观中,难以沟通。它存在于实践者的头脑中,是长期竞争优势和创新的最佳来源,通过社会化、指导等方式传递。 —— 少楠《产品沉思录》

从少楠的《产品沉思录》的一篇文章:《隐性知识:执行不是搬砖,而是积累我们自己知识的护城河》中的一则摘抄,或许可以解答我在上一篇 weekly 中的疑问(再一次感叹自己问题太多大概率是因为读书太少):

现在积累的,或许就是少楠所说的「隐性知识」,若加以培养,也最有可能成为自己的壁垒和护城河。但这些积累,尤其是所谓「管理」上的积累,更要注意与业务的关联。它必须结合业务,结合人,不能成为空中楼阁。

基于少楠的分享,或许可以作出如下补充:

- 显性知识也是隐性知识的来源之一:阅读让人能与其他具有伟大的隐性知识的灵魂交流,从字里行间可以获得一些隐性知识,至少是一些获取隐性知识的启发,来对具体实践进行指导。

- 人类致力于将隐性知识部分地转变为显性知识:无论是传记、回忆录,还是类似于《沟通的方法》这种书籍,都是在尝试将自己从一线积累的隐性知识抽象为为可以复用、可以交流的显性知识。从另一个方面来说,也就完成了隐性知识的沉淀和量化。

在这两个过程中,从实践中获得积累和总结的能力、沉淀和抽象的能力、阅读时的领悟能力等等,都会影响整个转化的效率,最终达到不同程度的转化率。如何降低这中间的折损,又是一个课题。

名词

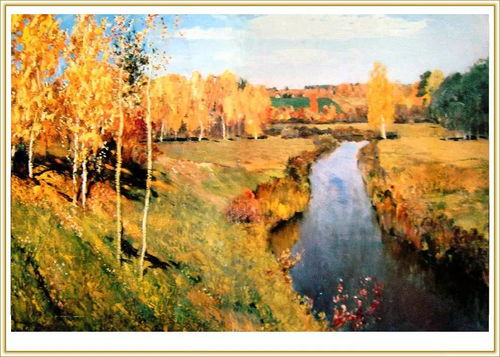

- 巡回展览画派和列维坦

俄罗斯 19 世纪著名的艺术社群,由皇家艺术学院的 14 名学生自发组成,其主张将艺术交还给人民,交还给社会和普通人,交还给现实主义和民族主义,而不是只为权贵描摹画像的工具。

伊萨克·伊里奇·列维坦是巡回展览画派的代表人物之一,是伟大的现实主义风景画家,其油画作品描绘了大自然永恒的宁静,画面外似乎还传递着社会和人群的声音。

《金色的秋天》

《弗拉基米尔大道》

之所以会关注到这一个方面,也是因为开始听机核的播客系列节目《苏联美学演义》,感兴趣的朋友可以去小宇宙收听: