《红楼梦辨》与《红楼梦》各版本年鉴

《红楼梦辨》是红学泰斗俞平伯于 1923 年出版的著作,是“新红学”奠基之作。

所谓“新红学”,背景是在上世纪 20 年代之前,大众普遍以为的后四十回与前八十回是同一人所作。以胡适、俞平伯为首的学者,通过研究考证,可信地证明了后四十回为高鹗续作。且随着脂评本的发现,红学研究进入了新的领域和阶段,由此成为“新红学”。

尽管我们现在已经对高鹗续书、《红楼梦》后四十回的大致结局、脂砚斋等人的评论很了解了,但在俞平伯创作《红楼梦辨》的时代,这些都还是一片迷雾。年轻的俞平伯凭借极有限的资料,准确地对后四十回情节走向进行了判断,对高鹗续书进行了客观而犀利的评价,甚至敏锐觉察出了「存在重要的脂砚斋评论」这件事。考虑到这样的时代背景,《红楼梦辨》具有很高的价值。

我过去对《红楼梦》历史各个版本的演进不甚了解,正好借着读《红楼梦辨》的机会,也对其做一次梳理。

《红楼梦》各版本梳理

《红楼梦》会形成各种复杂的版本,和其成书的曲折身世有很大的关系。早在乾隆年间,在《红楼梦》尚未定稿时,其稿件就经由曹雪芹、脂砚斋等传播出去,因此同时期就产生了很多的抄本。《红楼梦》定稿后,又经历了很多次书稿的遗失,每个人收集到的《红楼梦》都只是残本,因此产生了各种各样的补本。经过两百多年的发展,逐渐形成了这样乱花渐欲迷人眼的局面。

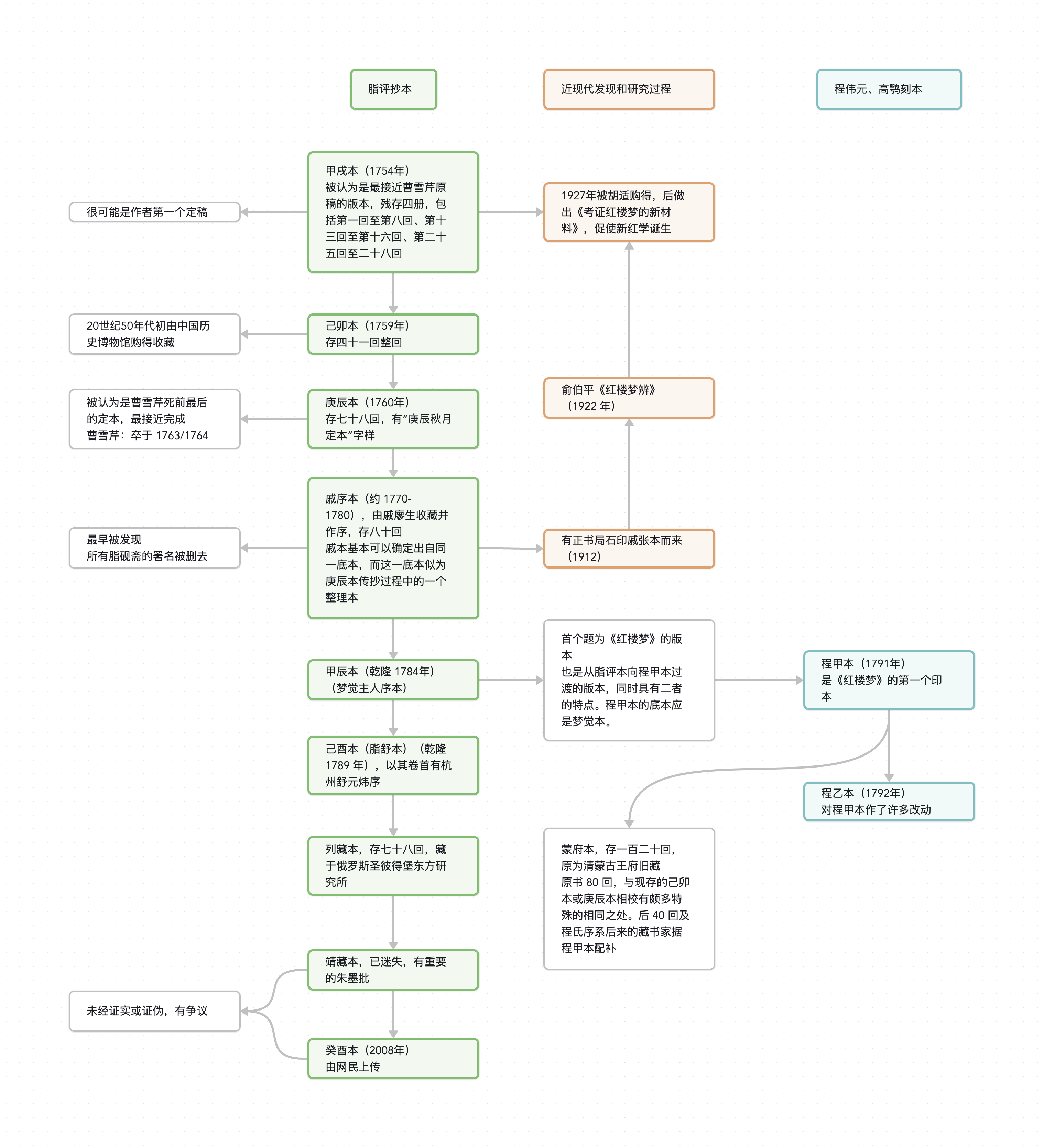

现在看《红楼梦》的版本,大致可以分为两类:脂评抄本系列,即带有脂砚斋评论的版本系列,和程伟元、高鹗的刻本系列。下面分类、按时间序整理。

脂评抄本系列

- 甲戌本(1754 年):被认为是最接近曹雪芹原稿的版本,甚至很可能是作者第一个定稿。残存四册,包括第一回至第八回、第十三回至第十六回、第二十五回至二十八回。

- 己卯本(1759 年):存四十一回整回。

- 庚辰本(1760 年):存七十八回,有“庚辰秋月定本”字样。被认为是曹雪芹死前最后的定本,最接近完稿。

- 戚序本(约 1770-1780):由戚廖生收藏并作序,存八十回。戚序本内部又可细分几个抄本,但基本可以确定出自同一底本,似为庚辰本传抄过程中的一个整理本。该版本中,将所有脂砚斋的署名删去了,改为佚名。

- 甲辰本(1784 年):因序有「梦觉主人」印,故也称「梦觉本」。该版本是首个题为《红楼梦》而非《石头记》的版本,且是从脂评本向程高刻本过渡的版本,即程高刻本的底本应是甲辰本。

- 己酉本(1789 年):以其卷首有杭州舒元炜序,又称「脂舒本」。

- 列藏本:存七十八回,藏于俄罗斯圣彼得堡东方研究所。

曹雪芹大约卒于 1763 年或 1764 年,因此可以看出,各种抄本在曹生前生后均已出现。脂评本均为前八十回中的一些残本。

有一些未经考证的版本没有在此列出。例如 2008 年有网民通过互联网流传出来的癸酉本,因情节大胆离奇且诡异,又号称鬼本。在我看来这实在是过于离谱。

程高刻本系列

- 程甲本(1791 年):是《红楼梦》的第一个刻本,由程伟元、高鹗根据脂评本甲辰本,加上高鹗所续后四十回而成。

- 程乙本(1792 年):对程甲本作了许多改动。

近现代《红楼梦》发现和研究过程

- 脂评本系列最早散轶于民间私人收藏,在近现代不被人广泛了解和重视。广泛流传的是程高刻本,即全一百二十回版本,被认为是曹雪芹原著。

- 1912 年,有正书局石印出版了脂评本的戚序本。

- 1922 年,俞平伯著《红楼梦辨》一书。此时流传较广的即程高刻本和有正书局戚序本,《红楼梦辨》主要也是在这两个版本的基础上进行的对比和研究。

- 1927 年,胡适购得脂评本最早的甲戌本,后做出《考证红楼梦的新材料》,促使“新红学”诞生。

- 后续陆续发现了各版本的脂评本,补充完善了这一系列。由此,脂评本、脂砚斋身份逐渐被认识,通过对脂评的内容进行解读,原著结局也逐渐有了些眉目。

《红楼梦》不完整固然是无数人心中的遗憾,但在这不完整中,也诞生出了许许多多的可能性,甚至直接诞生出一门红学,这些又都反过来让《红楼梦》变得越发珍贵。

版本间的对比

俞伯平在《红楼梦辨》中对当时有正书局出版的戚本和程高本进行了对比,两者在前八十回基本都是一致的,只有一些细小的差别,比如回目标题、一些语句的细节等等。正好我家里有另外两版,一版是以甲戌本为主、庚辰本为补充的脂评本,另一版是华夏出版社出版的,以庚辰本为底版的高鹗本。综合对比了一下,竟都不一样。例如在回目标题上:

第五回

- 高本:贾宝玉神游太虚境,警幻仙曲演《红楼梦》

- 戚本:灵石迷性难解仙机,警幻多情秘垂淫训

- 甲戌本:开生面梦演红楼梦,立新场情传幻境情

- 庚辰本:游幻境指迷十二钗,饮仙醪曲演红楼梦

第八回

- 高本:贾宝玉奇缘识金锁,薛宝钗巧合认通灵

- 戚本:拦酒兴李奶姆讨厌,掷茶杯贾公子生嗔

- 甲戌本:薛宝钗小恙梨香院,贾宝玉大醉绛芸轩

- 庚辰本:比通灵金莺微露意,探宝钗黛玉半含酸

《红楼梦》的各版本细枝末节的差异可见一斑。

脂评本和程高本,最主要的差异当然在八十回之后。如上所述,脂评本只有前八十回,因此我们只能通过原文及脂砚斋评语,去推论出八十回后的情节和结局;而程高本则直接以高鹗续书的四十回进行了补齐。

按照脂评以及原著的种种暗示,贾家最后的结局应当是一败涂地,覆巢之下无完卵,贾宝玉及十二钗、甚至附册、又附册上的每个人都逃不过最终的悲剧结局。

在此对比下,高鹗续书的不堪,我想应该是显而易见的。他直接篡改了贾氏家族终将衰败的命运,给它带来了一次中兴。贾宝玉在续书中也一改「潦倒不通庶务,愚顽怕读文章」的形象,痛改前非,重新做人,不仅考上了功名,还给贾家留下了兰桂齐芳的希望。

高鹗的这种续书自然代表了他本人的价值观,与曹雪芹的价值观可谓南辕北辙。曹雪芹痛恨科名禄利,但高鹗却热衷名利,因此以自己认为“对”的方式,给几百年来的广大读者上了一课。

对于高鹗续书,俞伯平在《红楼梦辨》中也进行了认真且客观的评价。他认为高鹗续书是「功多而罪少」,是「光荣的失败」:

高鹗以审慎的心思,正当的态度来续《红楼梦》;他宁失之于拘泥,不敢失之于杜撰。其所以失败:一则因《红楼梦》本非可以续补的书,二则因高鹗与曹雪芹个性相差太远,便不自觉的相违远了。处处去追寻作者,而始终赶他不上,以致迷途;这是他失败时底光景。至于混四十回于八十回中,就事论事,是一种过失;就效用影响而论,是一种功德;混合而论是功多而罪少。 失败了,光荣地失败了!

俞伯平认为凡书都不可续,更何况是《红楼梦》这种伟大的、带有作者自己强烈的感情的书。这也是高鹗注定失败的原因。但高鹗通过自己的续书,保全了《红楼梦》,使其在随后百年间得到了很大的推广和流传。此外,高鹗的续书,除了贾家的中兴、贾宝玉的中举等几例之外,在黛玉、四春等人的结局上比较严谨地保留了原著的安排,这样也算维护住了《红楼梦》悲剧的气息,不至于让其他人作出更不堪的“圆满”结局。

实际上,对高鹗续书应当作如何的评价,一直困扰着俞伯平。红学会副会长沈治钧在《重读<红楼梦辨>》中提到,1990 年,俞伯平在弥留之际写道:「胡适、俞平伯是腰斩《红楼梦》的,有罪。程伟元、高鹗是保全《红楼梦》的,有功。大是大非!」「千秋功罪,难于辞达」,由此可见贯穿一生的矛盾的心理。

大师的毒舌

虽然说俞伯平对高鹗续书作出了中肯客观的评价,但贬损高鹗续书的地方却实在是毒舌得率真有趣。

例如他质问高鹗:你要不要看看你在写些什么?

读者试看,他写些什么?

驳斥高鹗对十二钗结局安排的不当:

我常常戏说,大观园中人死在八十回中的都是大有福分。如晴雯临死时,写得何等凄怆缠绵,令人掩卷不忍卒读;秦氏死得何等闪铄,令人疑虑猜详;尤二姐之死惨;尤三姐之死烈;金钏之死,惨而且烈。这些结局,真是圆满之至,无可遗憾,真可谓狮子搏兔一笔不苟的。在八十回中未死的人,便大大倒霉了,在后四十回中,被高氏写得牛鬼蛇神不堪之至。

总之,以高鹗底笨笔,来写八面玲珑的林黛玉,于是无处不失败。

吐槽高鹗续书中,关于巧姐的年龄忽大忽小的前后矛盾:

巧姐万不能如此飞长,像钱塘江潮水一样。

孩子长大了,重新还原。这算怎么一回事?长得奇,缩得更奇;长得快,缩得更快。

最终:

程伟元说他是“闲且惫矣”,真是一点不错。他如不闲,怎么会来续书?他如不惫,怎么会续得如此之乱七八糟呢?

看的时候这些评语真是笑死我了,民国作家的笔杆子还是厉害。